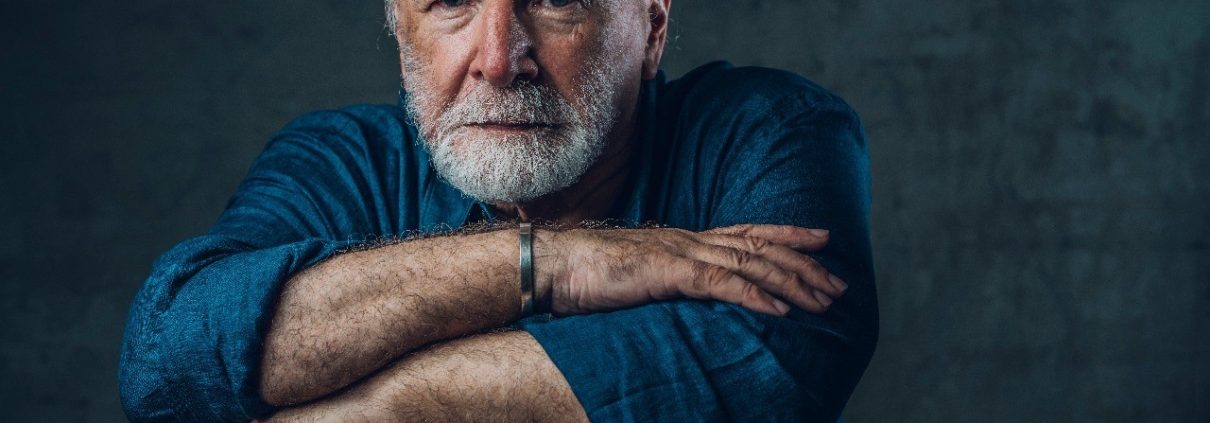

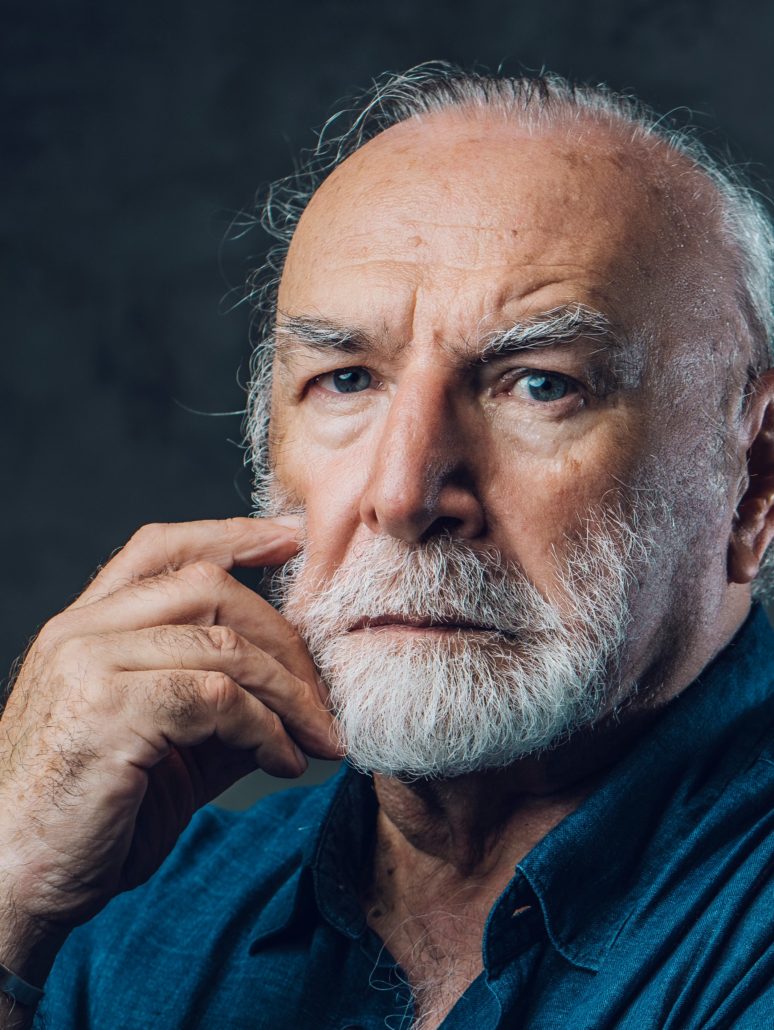

Mehmet Güleriüz

« Je peux passer 14 ou 15 heures d’affilée sur un tableau. Je commence sans faire de croquis préalable, sans savoir ce qui va sortir de la toile et je ne reviens jamais en arrière », explique Mehmet Güleryüz, dont l’outil de prédilection est le couteau, parce qu’il trouve le pinceau “trop fragile et trop mou”. Les toiles de Mehmet Güleryüz sont traversées d’un bouillonnement de vie qui est l’expression d’une force physique tout autant qu’intellectuelle. Peindre est en effet pour lui à la fois un moyen de penser le monde et de donner forme à ses pensées.

Dans la lignée de l’expressionnisme et de la figuration narrative, dont il se réclame, il projette directement sur la toile dans un élan d’improvisation ses rêveries et ses réflexions. C’est sur la toile que celles-ci s’ordonnent et prennent corps, révélant d’un même mouvement l’être intérieur de l’artiste et le regard qu’il porte sur le monde. Singulièrement celui qu’il porte sur la Turquie.

Depuis les années 60, Mehmet Güleryüz est ainsi l’observateur attentif d’une société turque dont il scrute les évolutions. Témoin du passage rapide d’une économie rurale a une économie industrielle comme des soubresauts politiques de son pays, il est l’un des premiers peintres turcs à avoir osé aborder des thèmes toujours aussi éminemment tabous que celui de la sexualité.

Ses oeuvres sont souvent le reflet d’une société atomisée dans laquelle les individus, même lorsqu’ils arborent fièrement les attributs de la modernité, sont en proie à la solitude, à la peur, et sont placés sous le regard constant d’un Big Brother qui s’immisce jusque dans leur chambre à coucher.

Mehmet Güleryüz, votre formation et vos influences sont à chercher tant dans la culture Ottomane que dans la tradition européenne. Pouvez-vous revenir sur cette double influence ?

Mehmet Güleryüz : “Je viens d’un milieu enraciné dans la tradition ottomane, avec un père dont la famille avait fait partie de la cour du Sultan, alors que celle de ma mère comptait de nombreux janissaires. Je suis né en 1938 dans la jeune République kémaliste, mais mon père était resté très attaché à la tradition ottomane et a tenu à m’initier à l’histoire, à la langue traditionnelle turque qui s’écrit avec l’alphabet arabe, à la calligraphie et à l’art islamique. J’ai toujours dessiné et lorsque j’avais 10 ans, mon père m’a demandé de représenter la circoncision des sultans !

Permettez-moi à ce sujet de faire une parenthèse. Car il y a souvent une grande méconnaissance de l’art islamique. Si l’islam proscrit la représentation du visage du Prophète, il existe néanmoins une importante tradition de la représentation. Mais celle-ci est cachée, elle se trouve principalement dans les livres, avec les enluminures, et c’est un art réservé à l’élite. Il faut aussi se souvenir que Mehmet Le Conquérant a fait venir Bellini à Istanbul afin qu’il réalise son portrait. Mais il n’était pas destiné à être montré au peuple.

Donc, d’un côté il y a cette culture ottomane, qui entretient avec la représentation une relation complexe, cachée. Mais en même temps mes parents m’ont inscrit au lycée français d’Istanbul où j’ai fait ma scolarité et où j’ai donc reçu le même enseignement que les petits français. Il faut ajouter qu’après avoir fait l’Ecole des Beaux-arts d’Istanbul, j’ai gagné un concours qui m’a permis d’avoir une bourse et d’entrer aux Beaux-arts de Paris, où j’ai étudié pendant quatre ans.

Votre famille entretenait une relation forte avec les arts ?

Dans la famille, la culture comptait beaucoup. Il y avait de nombreuses œuvres à la maison et la pratique des arts était importante. La calligraphie était le violon d’Ingres de mes grands-parents. J’avais aussi un oncle maternel qui était marin et qui après avoir écouté une sonate de Beethoven a tout plaqué pour apprendre la musique classique européenne et s’initier au violoncelle. Il jouait dans les salles de cinéma pour gagner sa vie et il en profitait pour faire ses gammes ! C’était un homme extraordinaire qui a beaucoup compté pour moi. J’avais également une tante du côté paternel qui était peintre et qui a contribué à m’ouvrir à la peinture européenne.

Il y a donc cette double influence culturelle mais il y a aussi l’influence du théâtre, car vous êtes aussi comédien. Cela a t’-il joué un rôle important dans votre œuvre picturale ?

Je suis entré à l’école des Beaux-arts d’Istanbul à l’âge de 18 ans et ça ne s’est pas très bien passé. On y délivrait un enseignement académique dans lequel je ne me retrouvais pas. Je prenais en même temps des cours de théâtre et j’ai quitté les Beaux-arts sans abandonner la peinture, mais je me suis alors davantage consacré à l’art dramatique. Je suis entré dans une compagnie d’avant-garde “Arena”, avec laquelle j’ai en particulier joué “Ubu roi” d’Alfred Jarry. C’est là que j’ai découvert la puissance de l’improvisation. C’est quelque chose qui me correspondait et je me suis dit que je pourrais aussi improviser en peinture. Ça a libéré ma pratique ! Je pouvais enfin être dans l’énergie, la vitesse, la spontanéité… La peinture a repris le dessus et je suis de nouveau entré aux Beaux-arts deux ans plus tard. L’improvisation est au fondement de ma pratique : lorsque je me mets devant la toile blanche c’est sans avoir fait de croquis préparatoires, sans même savoir ce que je vais faire et, quand je commence à peindre, je ne reviens jamais en arrière.

Mais cette improvisation ne tend jamais vers l’abstraction ?

J’ai eu dans ma jeunesse une brève période abstraite. Ça n’a pas duré longtemps parce que ce qui m’intéresse avant tout c’est la figure humaine. Et là aussi mon expérience théâtrale a été très importante. Le théâtre, comme la littérature et le cinéma, nous parle de l’homme et je ne voyais finalement pas l’intérêt de mettre l’homme de côté en peinture. J’ai donc résolument choisi de rester dans la tradition figurative, alors que pour beaucoup la modernité semblait résider dans l’art abstrait et l’art conceptuel. Je voulais aussi que ma peinture puisse parler à tous, être lisible par tous.

La spontanéité “expressionniste” de votre peinture vous permet en quelque sorte de jeter sur la toile votre vision de la société, comme un écrivain jetterait à chaud ses réflexions. En Turquie, votre œuvre est considérée comme un miroir sans concession des évolutions du pays ?

Il faut revenir au contexte dans lequel j’ai commencé à peindre. La peinture dominante et officielle lorsque je suis entré aux Beaux-arts était figurative. Mais elle n’était figurative qu’en surface. Parce que c’était un art convenu, désincarné. C’est ça que j’ai voulu attaquer de front. J’ai voulu représenter le véritable comportement des gens, ce qu’ils avaient dans les tripes, l’hypocrisie des relations sociales, la façon dont ils “portent leur corps”, leur rapport à la sexualité. Je me suis mis dans la position d’un médecin dans un service de soin intensif : je prends le pouls de la société, je traque les évolutions psychologiques, physiques, je fais des radiographies tout le temps en m’efforçant de ne pas me répéter et de toujours être dans l’expérimentation, de toujours faire de nouvelles propositions. J’ai suivi de l’intérieur l’évolution d’un pays qui joue un rôle important et que l’on ne peut ignorer. Cette évolution fait écho à celle de l’Europe et du monde.

La société turque a-t-elle accepté de se regarder dans le miroir que vous lui avez tendu ?

C’était très dérangeant et provocateur de faire ça. On m’a beaucoup attaqué en me disant que ce n’était pas moral, que mes tableaux n’étaient pas beau, ce qui n’a jamais été une préoccupation pour moi… Mais on ne m’a jamais dit que c’était vulgaire. Je me suis beaucoup battu sans dévier de ma ligne. Pendant longtemps il a fallu que je me débrouille avec très peu de moyens. Il y avait heureusement quelques personnes qui croyaient en moi, quelques collectionneurs qui ont commencé à me suivre. La reconnaissance est venue vers les années 90 et j’ai alors commencé à enchaîner les expositions. J’avais une cinquantaine d’années et j’en ai été très surpris car ça a été très soudain.

Votre notoriété est aujourd’hui très grande en Turquie. La rétrospective que vous a consacrée le Musée d’art contemporain d’Istanbul (Istanbul Modern), a été l’une des expositions les plus visitées dans le monde en 2015. Mais ce qui frappe, c’est que vous avez finalement plus exposé en Europe et aux Etats-Unis dans les années 80, avant d’acquérir cette notoriété, et très peu après. Comment expliquez-vous ça ?

Tout simplement parce que je ne m’en suis pas tellement occupé. Avec le succès rencontré en Turquie à partir des années 90, j’ai fait sur place de nombreuses expositions et j’ai voulu profiter de cette notoriété pour contribuer à changer l’enseignement artistique et les institutions culturelles. J’ai beaucoup enseigné : à l’université et aux Beaux-arts d’Istanbul où j’ai mis en œuvre de nouvelles méthodes pour sortir de l’académisme, j’ai aussi créé mon propre atelier où j’ai donné des cours de 2000 à 2011, j’ai lancé un grand projet national sur le carnet de croquis pour favoriser la pratique du dessin dans l’enseignement artistique. Je me suis également investi dans des organisations. J’ai notamment été président fondateur du Comité turc de l’Association internationale des arts plastiques.

Vous avez aussi tenu un rôle important pour que soit aboli le statut d’artiste d’Etat qui a existé jusqu’en 2000 en Turquie ! Et puis vous avez participé à de grands mouvements citoyens comme “occupy Taksim”, en 2013, ou contre la nouvelle constitution en appelant publiquement à voter non au référendum de 2017 ?

Je me suis toujours engagé quand j’ai pensé qu’il fallait le faire. Mais à chaque fois je l’ai fait à titre individuel et en dehors de tout parti.

Quelle est la situation de l’art aujourd’hui en Turquie ?

Il y a une situation d’asphyxie pour tout ceux qui croient en un langage artistique universel qui dépasse les frontières et les cultures.